Esce dagli schemi dell’arte pittorica più tradizionale. Riconoscibilissimo. Nessuna mediazione

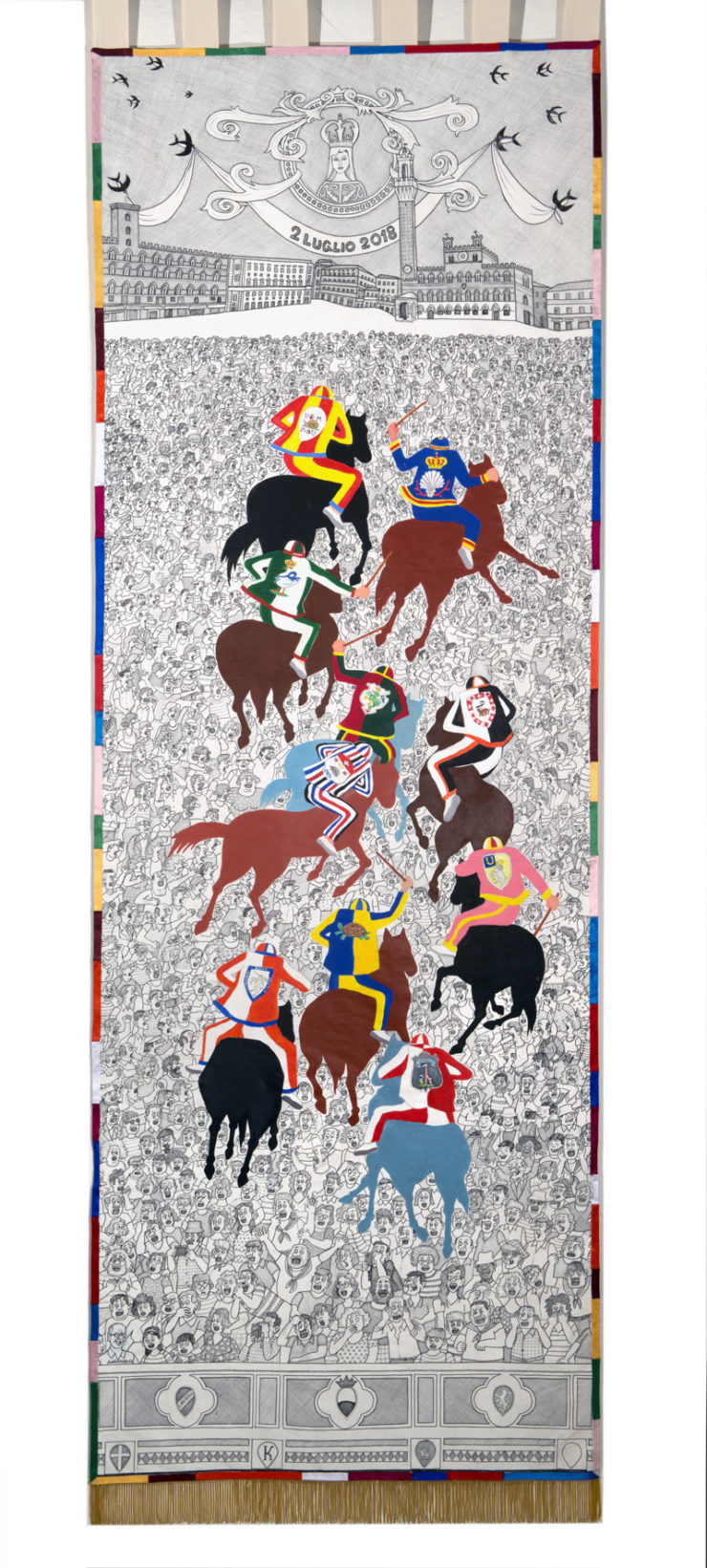

SIENA. Il drappellone per il Palio del 2 luglio, dedicato alla Madonna di Provenzano, è stato realizzato da Emilio Giannelli. Un senese che ha saputo far convivere, in parallelo, la professione di avvocato con quella di disegnatore e vignettista, una passione, quest’ultima, che lo accompagna da quando era bambino. Conosciuto e apprezzato a livello nazionale per quella sua vena satirica e profondamente toscana, capace di far sorridere e, soprattutto pensare, grazie a pochi, ma sapienti, tratti di china in grado di fare una sintesi dei fatti politici all’attenzione della stampa, è riuscito a regalare a Siena un drappellone che esce dagli schemi dell’arte pittorica più tradizionale. Riconoscibilissimo. Nessuna mediazione. Emilio Giannelli è, giustamente, rimasto l’artista che l’Italia conosce. Con il suo disegno caricaturale ha creato un vero e proprio omaggio ai suoi concittadini.

Il drappo di seta, abilmente trattato con un fondo che lo fa sembrare un foglio di carta, è stato riempito da centinaia di persone. Ognuna con una propria mimica. Un’espressione. Una smorfia. La gioia, il dolore, il pathos, che i senesi vivono, racchiusi nella conchiglia di piazza del Campo, mentre il Palio si materializza con i suoi tre giri di corsa.

Ogni segmento della sua opera racconta una storia per poi unirsi alle altre. E’ un cocktail di umanità. La signora che sviene per il caldo, o forse per la troppa empatia con i colori della sua contrada. Un accenno di rissa. Forse per una frase o un atteggiamento di troppo fra contradaioli rivali. C’è anche un tentativo di furto. C’è tutto quello che può accadere durante quella manciata di secondi che vede Siena dimenticarsi di tutto per inseguire un sogno. E’ un affresco in bianco e nero. Come nello stile Giannelli, ma non per questo meno emozionante.

Giannelli, avendo spazio da mettere a disposizione della sua infinita creatività, è riuscito a materializzare sulla stoffa le sensazioni, anche attingendo alla tavolozza dei colori per i dieci cavalli che danno vita alla Carriera. Sempre a colori i fantini. Tutti di spalle, così da rappresentare sui loro giubbetti l’araldica contradaiola. Una scelta stilistica diversa e di grande effetto visivo. Una corsa sfrenata su quell’anello di tufo che viene per lo più immaginato, giocando sulla proposizione di una sezione del costruito che delimita la Piazza, e dove primeggia il Palazzo Pubblico e la Torre del Mangia.

La tradizione ritorna sulla parte alta del drappo con l’effige della Madonna di Provenzano, ma anche in questo caso Emilio Giannelli affonda la mano nella sua senesità, per arricchire l’immagine sacra con un volo di rondini. Un richiamo, sicuramente, alle attese dell’infanzia, quando il loro garrire scandiva i tempi dello svago e, a Siena, quelli della sua grande Festa.

Frammenti di raso in vari colori contornano il drappellone, quasi a voler materializzare le voci e le grida che immaginiamo uscire da quelle centinaia di bocche spalancate immortalate dall’artista senese. Tra la folla c’è anche lui. Un piccolissimo autoritratto per far parte del tutto, insieme ai suoi concittadini. Uno “sguardo” sul Palio da contradaiolo.

PRESENTAZIONE DEL DRAPPELLONE DI EMILIO GIANNELLI

a cura di Laura Bonelli

Signor Sindaco, autorità, contradaioli,

in questa serata di fine giugno, come consuetudine, il suono delle chiarine ha annunciato la presentazione al Popolo di Siena del drappellone che andrà alla Contrada vincitrice della carriera di Provenzano.

Sono orgogliosa che il suo autore, Emilio Giannelli, mi abbia chiesto di parlarne a tutti voi.

Personaggio autorevole e di chiara fama, Emilio è celebre oltre i confini del nostro Paese come un grande maestro della satira internazionale, e nonostante ciò è sempre rimasto un senese innamorato della sua Città, e non di meno della sua Contrada, il Drago.

Goliardo, uomo di legge e di cultura, Emilio è una persona semplice, schietta e diretta, e il suo drappellone sintetizza al meglio il suo carattere, attraverso la tecnica che gli è cara da tutta la vita: quel particolare tipo di disegno umoristico che si chiama caricatura.

Fin da bambino, Emilio si divertiva a creare figure bizzarre e uno dei primi materiali usati per esprimere la sua passione fu la creta. Così non sorprende che la sua casa sia popolata da piccole statuette in terracotta, plasmate nel corso della lunga carriera, a raffigurare con vitale sarcasmo volti noti della storia e della politica. Alcune di queste statuette si possono vedere in questi giorni a Palazzo Sansedoni e vi invito ad andare a scoprirle, perché permettono di conoscere un lato troppo spesso trascurato del nostro artista.

Emilio, come tutti sanno, deve in realtà la sua fama al disegno e alla caricatura, un giovanile divertimento che col tempo è diventato qualcosa di molto serio ed impegnato: dagli anni Ottanta del secolo scorso, infatti, egli ha cominciato a pubblicare le sue vignette in alcuni dei principali quotidiani e periodici italiani. Scoperto da Giorgio Forattini, iniziò a collaborare con La Repubblica per passare dal 1991 al Corriere della Sera, di cui è ancora il vignettista di punta nella prima pagina del quotidiano. È in virtù di questo che Emilio può essere considerato come uno dei senesi più conosciuti nel mondo, vantando nel suo curriculum anche il Mangia d’oro, assegnatogli con merito nel 1987.

A chi sottovaluti la forma d’arte di cui Emilio è un fuoriclasse, si deve ricordare che già nel mondo antico, gli egizi, i greci e i romani, facevano caricature. Nei secoli più vicini a noi, a partire dalla fine del Quattrocento, furono artisti del calibro di Leonardo e Dürer a dilettarsi nel disegno e nella pittura di teste grottesche e bizzarre, prima che Gianlorenzo Bernini, in pieno Seicento, dedicasse pungenti caricature ad alcuni dei maggiori prelati della corte pontificia: un soggetto tra l’altro molto caro anche al nostro Giannelli. E dopo il barocco di Bernini come non citare le aspre caricature che William Hogarth avrebbe fatto dell’Inghilterra del Settecento, o le irriverenti vignette con cui Honoré Daumier, nella Parigi del re Luigi Filippo, seppe dare avvio al genere della satira politica, di cui Emilio è oggi un maestro.

L’ironia e il sarcasmo però sembrano sparire di fronte al grande rettangolo di seta, finemente disegnato, che abbiamo di fronte agli occhi. Sembrano sparire per le misure e la sacra funzione del drappo, per quanto il nostro autore, ancora una volta, sia rimasto fedelissimo al suo stile, al suo modo di descrivere l’ambiente che lo circonda e di vedere quel Palio che, da sempre, ha vissuto amato e difeso, come tutte le cose belle della vita.

Emilio Giannelli, classe 1936, ha finalmente deciso di dipingere il drappellone, avendo alle spalle molto di vissuto e molto da raccontare. Costretto a misurarsi con qualcosa di nuovo, per soggetto e dimensioni, egli ha scelto di rappresentare il suo Palio, ovvero di illustrare la carriera così come la vede ogni anno. Come molti senesi, l’artista è infatti solito assistere alla corsa sempre dallo stesso posto, non lontano dalla mossa. È da qui che getta lo sguardo nel Campo, descrivendo una veduta a volo d’uccello talmente concentrata, che l’occhio indaga in uno spicchio della piazza quasi senza confini, se non quelli offerti dal drappo di seta, incorniciato con nastri colorati. Non vediamo né steccati, né colonnini a delimitare la folla, e il palco disegnato in basso è semmai una intelaiatura decorativa, utile a rispettare l’esigenza di raffigurare nel Palio gli stemmi della Balzana, del Popolo, della Repubblica e dei Terzi, oltre a quello del Sindaco.

Per il resto Emilio rilegge con il suo personalissimo stile grafico quell’immagine cristallizzata che due volte all’anno, mutando nei dettagli, passa attraverso i suoi occhi durante la corsa, lasciando lo spazio in alto, al di sopra del Palazzo Pubblico e degli altri antichi edifici che delimitano la piazza, ad una visione della Madonna di Provenzano.

La Vergine appare nella sua iconografia tradizionale, racchiusa entro una cornice decorata da festoni, e sospesa in cielo dal volo gioioso e agitato delle rondini. Il nostro occhio, tuttavia, è rapito letteralmente dalla sottostante moltitudine di caricature.

Una massa di personaggi e di facce ultraespressive che non rappresentano altro che il vero protagonista del Palio: la gente, il multiforme popolo di Siena, colto nella sorprendente emozione della carriera. Non manca neppure l’autore: lo si riconosce in basso a sinistra, sorridente, con gli inseparabili occhiali e la nipotina Corinna, ritratta accanto di profilo. E tra i tanti volti, si può star certi che fin da adesso comincerà la caccia a riconoscere se stessi, la persona cara, un amico o una faccia nota. Una caccia impegnativa, perché le figure disegnate nel drappellone sono circa un migliaio, e quasi tutte a bocca aperta: parlano, urlano di rabbia e stupore, cantano, ridono, piangono. In mezzo a questa folla tutti noi ci ritroviamo, non persone famose, ma quelle comuni, che affollano i nostri ricordi d’infanzia o la quotidianità. Sono figure senza tempo, senza mode da ricercare nel vestiario o nelle acconciature. Uomini e donne, bambini e anziani, turisti con la macchina fotografica o con il cellulare, gruppi di giapponesi, qualcuno si para gli occhi, qualcuno sviene. E in alto a sinistra, eccezionalmente con la bocca chiusa, vigila un gruppetto di forze dell’ordine.

Folla e paesaggio sono inevitabilmente in bianco e nero, perché Emilio non poteva che disegnarli con l’incisivo segno grafico che rappresenta il suo marchio di fabbrica. A una visione a distanza, l’effetto è quello di un ricamo decorativo dagli esiti quanto mai affini alla così detta Doodle Art, secondo un approccio che Emilio aveva già adottato, mi si permetta di ricordarlo, nella copertina del numero unico edito dalla Contrada del Drago per la vittoria dell’agosto 1992.

La forma d’arte che prende il nome dall’inglese “doodling”, da tradurre con “scarabocchiare”, allude tuttavia al fatto che l’artista esprime se stesso seguendo la sua fantasia, disegnando senza avere in mente un preciso soggetto o obiettivo. In questo drappellone, al contrario, non c’è nulla di casuale, e il brulichio umano che ne riempie la superficie, con un senso di horror vacui, risolve tanto l’esigenza della forma quanto quella del contenuto. La forma è una trama decorativa fatta dell’incessante ripetersi delle figure; il contenuto riguarda invece l’assoluto ruolo di protagonista che il Popolo di Siena svolge nel Palio.

I colori, oltre che alla sottile incorniciatura, sono riservati all’immagine idealizzata della ripida e furiosa galoppata dei dieci cavalli, montati da fantini che indossano i giubbetti delle dieci Contrade, disposte, dall’alto verso il basso, secondo l’ordine riservato loro alle trifore. Ecco gli altri protagonisti, accese sagome bidimensionali che paiono planare sulla folla e, sono viste di spalle, come uno spettatore li vede dalla mossa, mentre corrono ormai verso San Martino. E anche in questo, il drappellone di Giannelli è l’immagine del suo Palio, un ricordo visivo che scorre nella sua testa, e in cui l’urlo della folla e le Contrade protagoniste contano più di cavalli e fantini, che non si mostrano in volto e restano anonimi.

Un Palio dunque di un Senese, che rende omaggio ai Senesi, e sotto il tratto umoristico nasconde l’augurio che il Popolo di Siena sappia essere fedele alla sua storia e alle sue tradizioni, così da rimanere per sempre l’assoluto protagonista della sua Festa.