Prima parte dell'analisi di Fabrizio Pinzuti

di Fabrizio Pinzuti

PIANCASTAGNAIO. (prima parte) Scarsa familiarità con la filologia romanza, conosciuta unicamente attraverso un corso universitario del professor Mauro Braccini a Firenze nei primi anni ’70; poche esperienze di ricerca e solo nel campo della filologia classica; il dubbio di una proposta non in grado, nella sua semplicità ed immediatezza, di reggere il confronto con gli elaborati pareri di accademici e di alti rappresentanti della cultura filologica; non pochi i motivi che hanno sempre impedito a questi appunti, anche se continuamente aggiornati e rielaborati, sulla cosiddetta Postilla Amiatina di uscire dal cassetto.

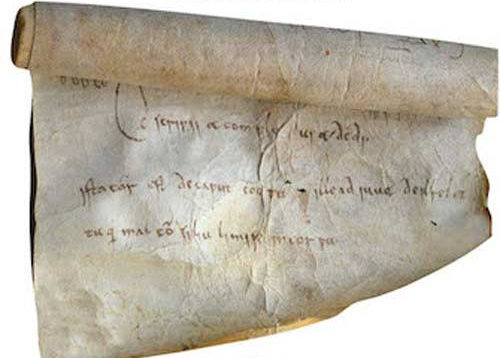

Le acerbe intuizioni abbozzate fin dalle prime incerte stesure sembrano tuttavia trovare conferma e conforto in alcune recenti pubblicazioni e forse, nonostante la permanenza di alcune condizioni ostative, vale la pena riprenderle e approfondirle, senza falsa modestia ma anche senza pretendere di chiudere il tribolato dibattito accesosi subito dopo che il testo della Postilla – uno dei primi documenti della lingua, e forse anche della letteratura, italiana, anche se negli ultimi tempi uscito da alcuni manuali, distratti o in ritardo rispetto alla ricerca e alla critica – fu rinvenuto, pubblicato e commentato nel 1909 da un maestro della scienza giuridica, Pier Silverio Leicht (1).

A dare a questi appunti la spinta definitiva per uscire dal cassetto è stata la pubblicazione, fresca di stampa, a cura dell’associazione culturale OSA (Operatori Scolastici dell’Amiata) di Abbadia San Salvatore, dell’eccellente bericht “La Postilla Amiatina, Vitalità e attualità di un dibattito culturale a distanza di 930 anni” (2), che, nel ripercorrere analiticamente i singoli studi, dà indirettamente conferma dell’insolito iter filologico del testo della Postilla: pervenuto nella redazione originale olografa del suo estensore, il notaio Rainerius, insieme ad altri suoi quattordici atti facenti parte dell’archivio dell’abbazia di San Salvatore vergati tra il 1064 e il 1087, filologicamente è assimilabile a un codex unicus per il quale la recentio “consiste nella descrizione e nella decifrazione più esatta possibile dell’unico esemplare o testimonio” (3). Invece su di esso sembra essersi esercitata una sorta particolare di emendatio ope ingeni, come se fosse corrotto, contaminato, lacunoso o di difficile ricostruzione. Non mancano certo problemi di paleografia e di lettura, ma talvolta sono state arbitrariamente rigettate, senza sforzi interpretativi, pure le parti filologicamente sicure, anche per cercare di rendere il testo più raineriano di Rainerius. Si è intrapreso talora un percorso inverso a quello proprio della filologia: invece di cercare di arrivare a lezioni paleograficamente e filologicamente accettabili per poi passare all’interpretazione, si è proposto un testo arbitrariamente modificato rispetto a quello restituito dalla pergamena e piegato a interpretazioni preconcette, emendandolo anziché cercarne un’esegesi. Si è trattato di coniecturae andate non di rado in senso inverso alla prudenza raccomandata in casi del genere da un filologo della levatura di Sebastiano Timpanaro (4), talora formulate in maniera tanto gratuita da renderne impossibile una diretta confutazione. Si spera comunque che queste note contribuiscano a provarne l’infondatezza. La seduzione della divinatio, anche nel senso di folgorazione divina, è stata in certi casi così forte da indurre a postulare perfino errori, dimenticanze o lapsus calami aut manus, del notaio, che da iudex sacri palatii, qual era Rainerius – titolo “che comportava il riconoscimento di una notevole preparazione tecnica o l’aver superato un esame che la certificava … e che significava partecipare di quella élite di esperti del diritto che non solo rogava, ma poteva presiedere anche ai placiti, e pertanto entrare nel consesso dei notai più autorevoli (5) – e che dà prova negli atti pervenuti di professionalità anche sotto l’aspetto formale ed espressivo, confermata anche soltanto dalla capacità di unire nella Postilla elementi volgari e latini, difficilmente sarebbe potuto arrivare ai grossolani errori attribuitigli.

Con tutte le riserve e i limiti sopra menzionati si cerca dunque qui di proporre una lettura storico-filologica del documento saldamente ancorata al testo e rispettosa del testo; un’interpretazione ad litteram, ma non supinamente letterale, che cerca di evitare gli svolazzi a cui non di rado è arrivata la critica, anche se a conferma più delle oggettive difficoltà di esegesi del testo che della fragilità delle tesi degli studiosi. La proposta qui avanzata poggia su alcuni fondamenti ma presenta anche, come si vedrà, i suoi punti deboli, i suoi interrogativi non risolti, e deve confrontarsi con interpretazioni del tutto diverse, o loro segmenti, aspetti, metodi, di cui non si può mettere in dubbio la validità. Talvolta perfino in certe proposte apparentemente inaccettabili della critica della Postilla può nascondersi un nocciolo di verità o, quanto meno, qualche spunto interessante, anche solo in itinere.

Non mancano peraltro negli ultimi tempi, come si accennava, esempi incoraggianti. Le proposte, semplici e argute, di Balilla Romani, autore di un vivace intervento al convegno sulla Postilla di Abbadia San Salvatore del 30 novembre 2007, poi ampliato e approfondito in un successivo contributo (6), forniscono indicazioni utili circa il ricorso come strumento e campo di indagine, al dialetto badengo, in cui sopravvivono – e sopravvivevano con maggiore forza fino all’avvento “de j bussulottu che chiacchiera”, pur con il rovescio della medaglia di un idioma proprio di una comunità poco aperta ai contributi esterni – forme, vocaboli e costrutti di un antica lingua assai vicina al volgare, non solo per la u finale o nel corpo della parola (es. ficu, bietule). Recentemente l’esperienza del Romani, autore, come “anziano parlante nativo del dialetto badengo”, di una proposta interpretativa più sensata e fondata “di tanti eruditi arzigogoli”, è stata validata da Lucia Lazzerini (7), docente ordinaria di filologia e linguistica romanza all’università di Firenze, in uno studio a sua volta importante non solo per l’esegesi, ma anche per l’indagine paleografica che ripristina la validità della lezione tradizionale del testo: Ista cartula est de caput coctu. Ille adiuvet de illu rebottu qui mal consiliu li mise in corpu. Con una vis polemica non del tutto ingiustificata contro la congerie di discutibili, se non immotivate, ipotesi interpretative, la studiosa sottolinea che “prima di proporre una ricostruzione alternativa, sarà bene riflettere sulla prassi, più che sulle intenzioni, dell’estensore dell’atto, sgombrando il campo da batraci, pellegrini alloglotti latori di gallicismi e dietrologie assortite”, facendo nel contempo notare “quanto sia rischioso affidarsi ciecamente ad analisi paleografiche avulse dal contesto storico-culturale e fondate su osservazioni che, apparentemente ineccepibili, si rivelano a un esame più approfondito superficiali, disattente e leggibili in tutt’altra direzione: purtroppo la malevola sindrome da acritica fiducia in una paleografia decontestualizzata ha colpito anche nel caso della Postilla”.

Sotto il profilo metodologico questi appunti si riconoscono anche nelle indicazioni, successive alla loro prima composizione, di Giancarlo Breschi, già docente di filologia romanza presso le università di Urbino, Firenze e Pisa, su una lettura che tenda a trarre dalla Postilla “un senso contestuale (a dichiararne la presenza entro un dispositivo giuridico) e cotestuale (per estrarre un senso convincente dal messaggio che Rainerius intendeva fermare alla catena degli anelli verbali)” (8).

Seguendo tali criteri e pur non accettando, come si vedrà, tutte le conclusioni del Romani, della Lazzerini e del Breschi, nella lettura si è cercato di tener conto del particolare momento di transizione linguistica e culturale in cui la Postilla è stata redatta. Non più solo in latino ma non ancora in pieno volgare, con tracce fresche del primo ma anche con nitidi e conclamati precorsi del secondo e verosimilmente con qualche eco o traccia dell’idioma volgare locale. Non occorre insomma il solo vocabolario di latino o di volgare per tradurre la Postilla, che va interpretata considerando la dinamicità e la capacità di adattamento e di trasformazione continua della lingua, non solo nella morfologia ma anche nelle funzioni, assunto questo per il quale non sono di grande aiuto glossari, dizionari, repertori e grammatiche.

Adottando queste impostazioni si ritengono possibili e plausibili una traduzione letterale e un’interpretazione della lettura tradizionale, validata dalla Lazzerini, con la divisione in due periodi: Ista cartula est de caput coctu. Ille adiuvet de illu rebottu qui mal consiliu li mise in corpu. Non si scorge nel manoscritto traccia del secondo spazio, dopo rebottu, che, secondo alcuni, dividerebbe la Postilla in tre versi e non si hanno elementi per confermare o smentire che si tratti proprio di versi; non c’è peraltro accordo tra gli studiosi se considerarli decasillabi o endecasillabi e comunque, se di metrica si tratta, è una metrica e una prosodia particolari.

Impossibile tuttavia non notare, se non proprio un’armonia, almeno una sorta di ritmo anche nella stessa concatenazione tra lemmi in latino e volgare, che si presenta come alternanza nel primo periodo: i latini ista, est, caput sono seguiti rispettivamente dai volgari cartula, de, coctu. Sicuramente non casuale l’intonazione, se non la musicalità, dell’iniziale ista, con l’accento tonico cadenzato sulla sillaba iniziale, quasi a conferire una modulazione declamatoria aggiuntiva al rilievo della posizione. La modulazione è rimarcata dal tambureggiare della dentale in tutto il periodo e dall’assonanza in una sorta di climax discendente con il verbo est.Già da queste prime osservazioni, che vorrebbero non limitarsi all’aspetto stilistico ma sottolineare l’intensità dell’intonazione ricercata dal notaio, non sembra accettabile la “anonima” traduzione letterale del primo periodo come “questo atto è di Capocotto”, lettura tautologica che in sé non aggiunge né specifica niente rispetto alla paternità e all’identità del rogante già indicata nell’atto stesso – dal momento che caput coctu, composto o no, soprannome o caratteristica, è comunque da riferire al rogante Miciarello – e che non stabilisce alcun nesso con il periodo seguente. La pleonasticità dell’affermazione sarebbe peraltro in contrasto con la concinnità richiesta da un pensiero breve come la Postilla per arrivare a concatenazioni logiche e calzanti, a meno che non si voglia ricorrere alla scappatoia della supposta e ricercata, ma ancora tutta da dimostrare, enigmaticità del notaio.

A rendere plausibili la traduzione, saldamente ancorata al testo, e l’esegesi del primo periodo nel significato di “è questo che vi presento l’atto di un soggetto inquieto”, seguito dal secondo con il significato “che comunque è stato capace di un ripensamento (“rebottu”) che lo ha portato a rigettare il mal consiliu ricevuto – con il probabile sottinteso del provvidenziale intervento del consiglio del notaio – e che pertanto chi glielo ha dato tragga dal ravvedimento dell’attore le dovute conclusioni, intervengono anche i singoli lemmi.

ISTA. E’ assiomatico per molti critici che il primo verso “non offra problemi di lezione” e che l’ista iniziale sia da intendersi come “questa”, che indica vicinanza a chi parla e ascolta. Il pronome e aggettivo dimostrativo iste/a/ud indica però la seconda persona, singolare o plurale, cui ci si rivolge direttamente e tutto ciò che ad essa appartiene e si riferisce, le qualità che le vengono attribuite, le azioni che da essa procedono. All’epoca in cui fu redatta la Postilla il dimostrativo iste conserva il significato di “codesto” e solo più tardi è attestata la sua unione con il pronome relativo qui/quae – secondo altri con l’avverbio ecce o le sue varianti eccum e eccos – per formare “questo/a”. Giova ricordare che nelle comunicazioni e nelle lettere iste/a/ud viene usato per indicare cosa o persona vicina a chi le riceve o nominata dall’interlocutore. Numerosi sono gli esempi in tal senso nelle Epistulae di Cicerone e di Sant’Agostino e di quest’ultimo anche nei Sermones, conversazioni dal tono familiare con i fedeli, stese in un latino tanto semplice da sembrare quasi parlato. Altre testimonianze nelle Epistulae e nei Sermones di San Leone Magno, nelle lettere di Gelasio, nel trattato De orthographia di Cassiodoro e nel De Consolatione Philosophiae di Severino Boezio, tutti del V secolo. Riportare ista a questa funzione non è solo una puntualizzazione grammaticale, lessicale, semantica o prosodica. Il dimostrativo usato con questo significato lascia ragionevolmente intendere che la Postilla non sia un’aggiunta, una precisazione, una correzione, un appunto personale a fine mnemonico e non costituisca neppure una parte integrante e sostanziale in senso giuridico da allegare o riportare sull’atto per correggerlo e/o completarlo. Può rappresentare semmai un complemento chiarificatore per i roganti e per gli astanti (nell’atto stesso si fa esplicita menzione dei testimoni) dell’opera svolta dal notaio non solo come semplice estensore o registratore dell’atto, ma come parte attiva nei necessari preliminari, anche attraverso la formulazione di un consiglio e di un ammonimento, prassi questa peraltro propria della funzione e dell’attività notarile. Si vedrà in prosieguo come si esplica e si definisce meglio l’azione di convincimento esercitata dal notaio, anche per neutralizzare i tentativi esperiti da altri soggetti, pur non direttamente partecipi dell’atto e all’atto, di influenzare le scelte del rogante Miciarello attraverso quello che il notaio definisce mal consiliu. Ista costituisce la prova che il notaio presenta o illustra l’atto ad altri, anche diversi ed ulteriori rispetto all’attore. Utile in proposito rileggere, proprio per ripercorrere la prassi notarile e aprire uno spiraglio su questa possibile lettura della Postilla, la ricostruzione storica di Francesco Bruni (9): “Gli attori espongono al notaio in volgare la transazione a cui egli conferirà valore legale (la pubblica fides). Dopo che i clienti hanno esposto oralmente l’oggetto del negozio nella varietà idiomatica locale, il notaio redige l’atto e passa dunque dall’oralità alla scrittura e dal volgare al latino. Poi si svolge l’operazione inversa: il notaio espone ai clienti e ai testimoni il documento” (potrebbe essere questa l’operazione descritta con ista cartula …) “così da controllare che non vi siano omissioni o inesattezze. In tal modo si passa dallo scritto al parlato e dal latino al romanzo”. Interessanti del Bruni anche le considerazioni sulla mediazione linguistica tra lingua latina dotta e quella popolare esercitata dai notai “che, dovendo stilare atti giuridici, occuparsi di transazioni pubbliche e private tra classi sociali differenti e differenti zone geografiche, dovevano essere bilingui e soprattutto in grado di captare la disomogeneità tra parlato e scritto, presenti nelle forme di comunicazione intermedie … Dal punto di vista comunicativo si ha una situazione più complessa di quelle che si risolvono all’internodellasolalinguascritta(lettura–scrittura) o dellasola lingua parlata (ascoltare – parlare)”. Altri utili particolari sulla mediazione linguistica dei notai sono offerti dal critico Ruggero Maria Ruggeri in un articolo riguardante proprio la lingua della Postilla (10). “Convergevano nei codici linguistici (dei notai) l’urgenza di volgarizzare per farsi intendere e al contempo il bisogno di trasmettere dignitosamente il loro messaggio. E in particolare gli uomini di legge come Raniero, l’autore della Postilla, si servivano più di altri di una lingua che doveva avere connotati pratici ma non umili e plebei e … per le condizioni stesse dell’arte loro si trovavano nella necessità di adoperare il volgare, di cercare di adattarlo al preciso linguaggio giuridico, di spingerlo insomma a divenire da rustico e famigliare a documento d’affari e quindi un po’ alla volta letterario”.

CARTULA. Da diminutivo di charta, come nelle Epistole di Cicerone, I, 18, 2 col significato di opera o lettera breve, assume progressivamente il valore di scrittura pubblica, atto, come nel Codex Theodosianus, nel poeta cristiano Prudenzio (Perist. 1.75) e negli Acta Martyrum del V secolo. Nel Codex Iustinianus del VI secolo il termine chartularius indica l’archivista. L’assenza della lettera h rispetto al latino charta/chartula lo pone come il primo lemma volgare della Postilla. EST. Già nel latino classico di Cicerone, Cesare e Livio il verbo esse conosceva il significato di appartenenza, pertinenza, e anche quelli di “essere proprio di, convenire, essere adatto o utile a, riguardare” DE. Derivazione dalla preposizione latina usata per introdurre i complementi di moto da luogo, discendenza, argomento, distacco, allontanamento, partitivo, causa occasionale, ragione, nella forma volgare, qui attestata per la prima volta, introduce anche i complementi di specificazione, possesso, pertinenza, mezzo, a conferma dell’accezione sopra indicata del verbo esse. CAPUT COCTU. Tanti gli interrogativi sollevati su questa vicinanza di un sostantivo latino a un participio passato volgare, possibile testimonianza anche della scomparsa del genere neutro nel volgare. Due lemmi distinti, come nel manoscritto, o uniti in un nome composto? Un soprannome o nomignolo con la connotazione negativa di testa calda o anche vuota, come suggerito dal significato di cotto come ubriaco o innamorato e del sostantivo cotta come passione amorosa improvvisa e violenta? Recita un proverbio che potrebbe rappresentare l’antesignano o la conferma di questa ipotesi: “Chi dà retta alla testa degli altri, la sua se la può anche cuocere”, o friggere. O si tratta invece della connotazione neutra, senza risvolti intellettivi, di testa che porta i segni di ustioni? E’ questa la proposta del Romani, che ricorda i casi frequenti di scottature, anche gravi, legate all’attività dei “seccatoi, locali ove con un fuoco continuo di moltissimi giorni venivano fatte seccare le castagne”, dalle quali si ricava la farina che è stata fino al secondo conflitto mondiale una delle basi dell’alimentazione della gente dell’Amiata. E ancora: caput coctu ha un significato “derisorio, se non apertamente offensivo”? Non è di per sé Miciarello, vicino al termine “miccio” usato nei vari idiomi amiatini per indicare una razza particolare di asini, già un soprannome? E’ verosimile, o anche solo possibile, che il notaio non abbia avvertito alcuna connotazione intellettivamente negativa, che avrebbe potuto peraltro infirmare l’atto mettendo in forse la capacità giuridica di Miciarello? Va ricordato in proposito che in comunità chiuse, o con scambi ridotti, come poteva essere quella badenga al tempo della Postilla, e come è rimasta fino a non molto tempo fa, il soprannome, al quale spesso si è fatto ricorso come segno distintivo della famiglia o del casato vista la “penuria” di cognomi, era, e continua ad essere, ereditario e non sempre rispecchia caratteristiche o tratti, fisici o intellettuali, di chi lo porta. L’intento o la connotazione negativi sotto il profilo intellettivo di caput coctu possono essere esclusi dal confronto con locuzioni diverse ma con lo stesso significato usate in periodi successivi? Non facile districarsi in questo groviglio di interrogativi, tutti, o quasi, ugualmente fondati e spesso inconciliabili tra loro, tanto più perché dall’interpretazione di caput coctu può dipendere quella del periodo successivo e viceversa, come una strada a doppio senso di circolazione. Nel manoscritto i due lemmi sono divisi, senza iniziali maiuscole o capitali. Come notato dalla Lazzerini, in altri atti vergati da Rainerius compare anche l’eventuale soprannome dei roganti mentre quello di Miciarello ne è privo e si può dunque pensare che caput coctu non sia un soprannome, ma una caratteristica. Interessanti in tal senso le evoluzioni semantiche sia di caput che di coquo. Il primo dall’accezione originaria di capo, testa (come parte del corpo), passa progressivamente a quella di origine, punto di partenza, fondamento, principio, e, anche parallelamente e metonimicamente, a quello di “persona, individuo, soggetto, personalità”, attestato dal periodo classico (Plaut. Mil. 725; Hor. Carm. I,24,2; Cic. Verr. 2,3,215; Suet. Aug. 5) a tutta la latinità (Tert. Spec. 3,2; Macr. Sat. 2,2; Prisc. Gramm.8). Largamente attestata per coquo, soprattutto nella forma passiva, l’accezione di “tormentare, inquietare”, evolutiva del processo di cottura come macerazione, poi traslata in senso figurato ai processi della mente e dell’animo, testimoniata già nel latino classico in Livio (a.u.c. 2,16), Virgilio (aen. 7,545) e Quintiliano (inst. or. 1,2,6) e proseguita fino ai nostri giorni (“cocente delusione, ferita e/o sconfitta che cuoce”, in senso fisico e morale). L’interpretazione di caput coctu come persona inquieta, forse già di natura, e tormentata dal prendere una decisione difficile trova conferma e fondamento anche nello sprezzante mal consiliu, nel significato attribuito dal notaio di cattivo consiglio dato da altri e accolto da Miciarello, almeno in un primo momento, non con la testa ma con il non meno sprezzante corpu, consiglio poi rifiutato per il probabile intervento monitore del notaio, non senza un momento di possibile sconcerto da parte del rogante, prima di arrivare alla decisione. Sul traliccio di questa lettura si sostengono altre risposte o proposte: consiliu è il consiglio ricevuto, come nell’accezione tarda del termine, non la decisione presa dal rogante, come nell’accezione più antica; mal consiliu non è il soggetto ma il complemento oggetto del verbo mise. Risposte che a loro volta rendono plausibile la funzione di pronome relativo del qui, al caso nominativo, unito a ille.

ILLE. E’ lezione sicura e resta solo da stabilire a chi si riferisce il pronome, se al precedente caput coctu o al seguente pronome relativo qui. Non sembra trattarsi, come sotto specificato, di una licenza che il notaio si è concessa usando il nominativo anziché l’accusativo richiesto nel latino del periodo classico da iuvo e composti.

ADIUVET. La trasformazione di alcuni verbi come adiuvo, transitivi in latino e intransitivi in italiano, passa per una forma neutra assoluta con valore mediopassivo o riflessivo, per cui il significato più appropriato del congiuntivo, potenziale ma con una sfumatura di esortativo, sembra essere “si possa servire …”. Il mutamento non era sfuggito al Breschi, che però intende adiuvare nel significato di “aiutarsi”.

DE. La preposizione introduce in questo caso un complemento di mezzo, a conferma del valore riflessivo-intransitivo di adiuvet.

ILL(U). C’è fra gli studiosi un accordo presso che unanime sull’integrazione della vocale finale. Al posto della doppia elle minuscola il Breschi vede una U maiuscola e legge de iUre bottu ma sembra poco probabile l’uso di una u capitale nel corpo di una parola e per giunta diversa da tutte le altre u della Postilla che invece si somigliano tutte: caput, coctu, adiuvet, rebottu, consiliu, corpu. Legge deiure anche Mauro Braccini (11), non come formula giuridica ma come terza persona singolare del presente congiuntivo, che avrebbe perso la t finale volgarizzandosi, di un non attestato deiurare – anche se sicuramente il verbo deiero (“giurare solennemente”) deriva da *de-iuro – traducendolo liberamente come “scongiurare”. Sul piano grafico e formale inizierebbe con deiure la parte volgare (quella più naturale della lingua madre del notaio) della Postilla mentre con il regolare adiuvet terminerebbe quella latina (usata per la professione). Singolari i significati dati dal Braccini ad adiuvet (“faccia cosa buona e saggia”), a bottu (“rifiuto, colpo”), a qui inteso, nonostante la forma, non come soggetto ma complemento oggetto (riferito a bottu), e a mal consiliu (“cattivo pensiero”) come soggetto e non come complemento oggetto. Per la Lazzerini il gruppo ill, dimenticato in un primo momento, sarebbe un’aggiunta posteriore interposta tra de e rebottu; pur con tutte le ricordate riserve sulle supposte “dimenticanze” del notaio, la proposta appare plausibile graficamente e logicamente, visto il ristretto spazio di scrittura di ill e la possibilità dell’aggiunta in una composizione estemporanea come la Postilla. E’ stata proposta anche la lettura di ill come abbreviazione di illius per evitare l’apparente iato tra ille, usato prima come pronome personale in latino poi come aggettivo dimostrativo in volgare, iato più marcato, secondo la lettura che qui si delinea, riferendosi l’aggettivo illu a rebottu, che richiama Miciarello/caput coctu, persona diversa dal non identificato ille (pronome legato al relativo qui) suggeritore del mal consiliu. La proposta di ille usato in entrambi i casi come pronome ma prima come nominativo poi, a breve distanza, come genitivo riferiti a persone diverse, è possibile grammaticalmente e ha una sua logica ma potrebbe costituire la proposizione e la soluzione di un falso problema. La divaricazione, già presente nel latino, di funzioni e significati di ille diventa con il tempo più marcata – e proprio la Postilla può costituireuna conferma in tal senso – fino ad arrivare alla netta delimitazione tra le forme pronominali personali “egli, ella” (che in analogia a un processo già riscontrabile in alcune lingue indoeuropee, come il greco, danno luogo anche agli articoli “il” e “la”) e l’aggettivo-pronome dimostrativo “quello, quella”, formato dall’unione del pronome relativo qui/quae a ille/illa (analogamente, come si è visto, a “questo/questa” formati da qui/quae e iste/ista). Insomma nel caso della Postilla l’alternanza tra latino e volgare di ille/illu come pronome e aggettivo dimostrativo riferito a persone diverse, oltre che una scelta del notaio, sembra compatibile con un’evoluzione della lingua.

Note

(1) In Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei, classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche, sezione V, volume XVIII, 4-6, pagg. 413-420. La pergamena originale è conservata nell’Archivio di Stato di Siena, Diplomatico di San Salvatore del Monte Amiata, individuata dalla data di gennaio 1087. Presenta un’increspatura naturale al centro, di andamento verticale, che non ne pregiudica la lettura.

(2) Edizioni Heimat, Abbadia San Salvatore, 2016, con contributi di Nicola Cirocco, Antonello Carrucoli, Mario Marrocchi, Giacarlo Breschi, Sandro Bilei e Massimo Seriacopi.

(3) Paul Maas, Critica Del testo, Firenze, le Monnier, 1966, pag. 2.

4) La genesi del metodo del Lachmann, Firenze, le Monnier, 1963, pagg. 3-4, 15-16, 25. Cfr. anche Ulrich Von Wilamowitz-Moellendorf, Storia della Filologia Classica, Torino, Einaudi 1967, passim; Giorgio Pasquali, Storia della tradizione e critica del testo, Firenze, Le Monnier, 1952, passim; Rudolf Pfeiffer, Storia della filologia classica, Napoli, Macchiaroli, 1973, pagg. 101 sgg.

(5) Antonella Ghignoli, Il documento vescovile a Siena nei secoli X-XII, Innsbruck, Tiroler Landesarchiv, 1995, pag. 351.

(6) Divagazioni a proposito della Postilla Amiatina, Mistero Amiata, Abbadia San Salvatore, 2014.

(7) “Nella carta di Raniero/fa ciascuno il suo mestiero”, pubblicato nel volume XXIII, 2016, dei Quaderni di Filologia Romanza.

(8) Intervento al convegno di Abbadia San Salvatore, riportato nella citata pubblicazione dell’OSA, pag. 23 sgg.

(9) L’Italiano, elementi di storia della lingua e della cultura, UTET, Torino, 1954, pag. 160

(10) La lingua della Postilla Amiatina, Saggi di linguis. ital.e italo-romanza, Olschi. Firenze, 1962. pagg. 115 sgg.

11) La Postilla Amiatina: nuova lezione e ultima lettura, Studi Mediolatini e Volgari, vol. LX, 2014, pagg. 127-164.