di Tobia Bondesan

SIENA. Il 21 ottobre a Palazzo Patrizi è stata presentata la conferenza su “il contributo senese al teatro europeo”. Introdotta dal presidente dell'Accademia degli Intronati Roberto Barzanti, la tesi è stata esposta da Richard Andrews, accompagnato da due attori del teatro povero di Monticchiello: è infatti qui che la prima volta la tesi è stata esposta, in lingua inglese, nel marzo di quest'anno.

Richard Andrews è professore emerito di Italiano all'Università di Leeds in Inghilterra: dopo 38 anni di insegnamento, conclusi nel 2001, continua a ricercare e pubblicare su argomenti inerenti alla storia del teatro italiano ed ha già collaborato con il Tatro Povero di Monticchiello.

“Il teatro – dice il professore – è una carta da giocare nella candidatura di Siena a Capitale Europea della Cultura. Anche il cittadino meno erudito è a conoscenza dell'importanza senese nelle arti figurative, ma quasi nessuno sa dell'incredibile contributo di questa città al teatro, forse più incisivo, dal punto di vista degli influssi sull'Europa, di pittura e scultura”.

Nel '500, quando il teatro si rinnova, sono quattro le città italiane che fanno da punto cardine: Ferrara, Venezia, Firenze e Siena. Mentre le altre hanno una vasta produzione drammaturgica la città di Siena ne ha una più limitata, ma maggiormente curata, che mira alla qualità e non alla quantità.

Durante la conferenza si passano in rassegna il crearsi della “congrega dei Rozzi” e dell' “Accademia degli Intronati” (ci si concentrerà nella conferenza soprattutto su quest'ultima), puntualmente contrapposte per la loro estrazione sociale, fino ad arrivare ad un excursus sulla figura della donna, molto più libera nel Senese che altrove (per esempio a Firenze, dove quelle senesi erano “usanciacce”) e all'importanza che la figura femminile ha in questa città, a partire da quella della Vergine.

Punti cardine per parlare dei testi risalenti al '500 nel senese sono Alessandro Piccolomini ed il suo progetto di riunire la drammaturgia in una “banca dati” che attraverso teatrogrammi riunisse le principali strutture del teatro. Da qui si fanno paragoni e paralleli con Shakespeare ed altri grandi drammaturghi della tradizione europea, che sembra avere un forte rapporto con il teatro della cittadina toscana.

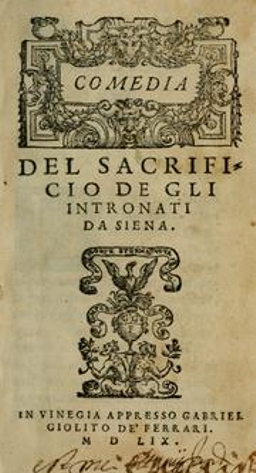

Si passa dunque all'analisi dei testi, tutti composti e firmati dall'intera accademia, per garantire responsabilità collettive, recitati dai due attori presenti in sala e commentati dal professore:“Gli Ingannati”(1532), rappresentata nel carnevale, sequela ad uno spettacolo scherzoso intitolato Il sacrificio, opera collettiva ed anonima dell'Accademia intera; “Amor costante”(1536 ), scritta e preparata nel 1536, per la visita a Siena di Carlo V, re di Spagna, attribuita ad Alessandro Piccolomini (1508 -1578); Alessandro (1544) rappresentata per il carnevale del 1544, attribuita ad Alessandro Piccolomini; ”Hortensio“(1560/61),preparata per la prima visita di Cosimo I de' Medici a Siena, presentata come lavoro collettivo ed anonimo dell'Accademia; “La pellegrina” (1565, 1589), presentato al cardinale Ferdinando dei Medici.

SIENA. Il 21 ottobre a Palazzo Patrizi è stata presentata la conferenza su “il contributo senese al teatro europeo”. Introdotta dal presidente dell'Accademia degli Intronati Roberto Barzanti, la tesi è stata esposta da Richard Andrews, accompagnato da due attori del teatro povero di Monticchiello: è infatti qui che la prima volta la tesi è stata esposta, in lingua inglese, nel marzo di quest'anno.

Richard Andrews è professore emerito di Italiano all'Università di Leeds in Inghilterra: dopo 38 anni di insegnamento, conclusi nel 2001, continua a ricercare e pubblicare su argomenti inerenti alla storia del teatro italiano ed ha già collaborato con il Tatro Povero di Monticchiello.

“Il teatro – dice il professore – è una carta da giocare nella candidatura di Siena a Capitale Europea della Cultura. Anche il cittadino meno erudito è a conoscenza dell'importanza senese nelle arti figurative, ma quasi nessuno sa dell'incredibile contributo di questa città al teatro, forse più incisivo, dal punto di vista degli influssi sull'Europa, di pittura e scultura”.

Nel '500, quando il teatro si rinnova, sono quattro le città italiane che fanno da punto cardine: Ferrara, Venezia, Firenze e Siena. Mentre le altre hanno una vasta produzione drammaturgica la città di Siena ne ha una più limitata, ma maggiormente curata, che mira alla qualità e non alla quantità.

Durante la conferenza si passano in rassegna il crearsi della “congrega dei Rozzi” e dell' “Accademia degli Intronati” (ci si concentrerà nella conferenza soprattutto su quest'ultima), puntualmente contrapposte per la loro estrazione sociale, fino ad arrivare ad un excursus sulla figura della donna, molto più libera nel Senese che altrove (per esempio a Firenze, dove quelle senesi erano “usanciacce”) e all'importanza che la figura femminile ha in questa città, a partire da quella della Vergine.

Punti cardine per parlare dei testi risalenti al '500 nel senese sono Alessandro Piccolomini ed il suo progetto di riunire la drammaturgia in una “banca dati” che attraverso teatrogrammi riunisse le principali strutture del teatro. Da qui si fanno paragoni e paralleli con Shakespeare ed altri grandi drammaturghi della tradizione europea, che sembra avere un forte rapporto con il teatro della cittadina toscana.

Si passa dunque all'analisi dei testi, tutti composti e firmati dall'intera accademia, per garantire responsabilità collettive, recitati dai due attori presenti in sala e commentati dal professore:“Gli Ingannati”(1532), rappresentata nel carnevale, sequela ad uno spettacolo scherzoso intitolato Il sacrificio, opera collettiva ed anonima dell'Accademia intera; “Amor costante”(1536 ), scritta e preparata nel 1536, per la visita a Siena di Carlo V, re di Spagna, attribuita ad Alessandro Piccolomini (1508 -1578); Alessandro (1544) rappresentata per il carnevale del 1544, attribuita ad Alessandro Piccolomini; ”Hortensio“(1560/61),preparata per la prima visita di Cosimo I de' Medici a Siena, presentata come lavoro collettivo ed anonimo dell'Accademia; “La pellegrina” (1565, 1589), presentato al cardinale Ferdinando dei Medici.